為什麼我們總是對攝影心懷疑慮?──讀《所信即所見》

2015年的時候我曾經有機會拍攝《灣生回家》的田中實加女士。我記得那時候我覺得她就是一個道地的日本人,可是後來我們知道,她的身分是假冒的,當我回過頭來看她的照片,我又覺得好像不是那麼像。所以我對於她「很像日本人」的印象,很可能來自於我主觀的幻想。

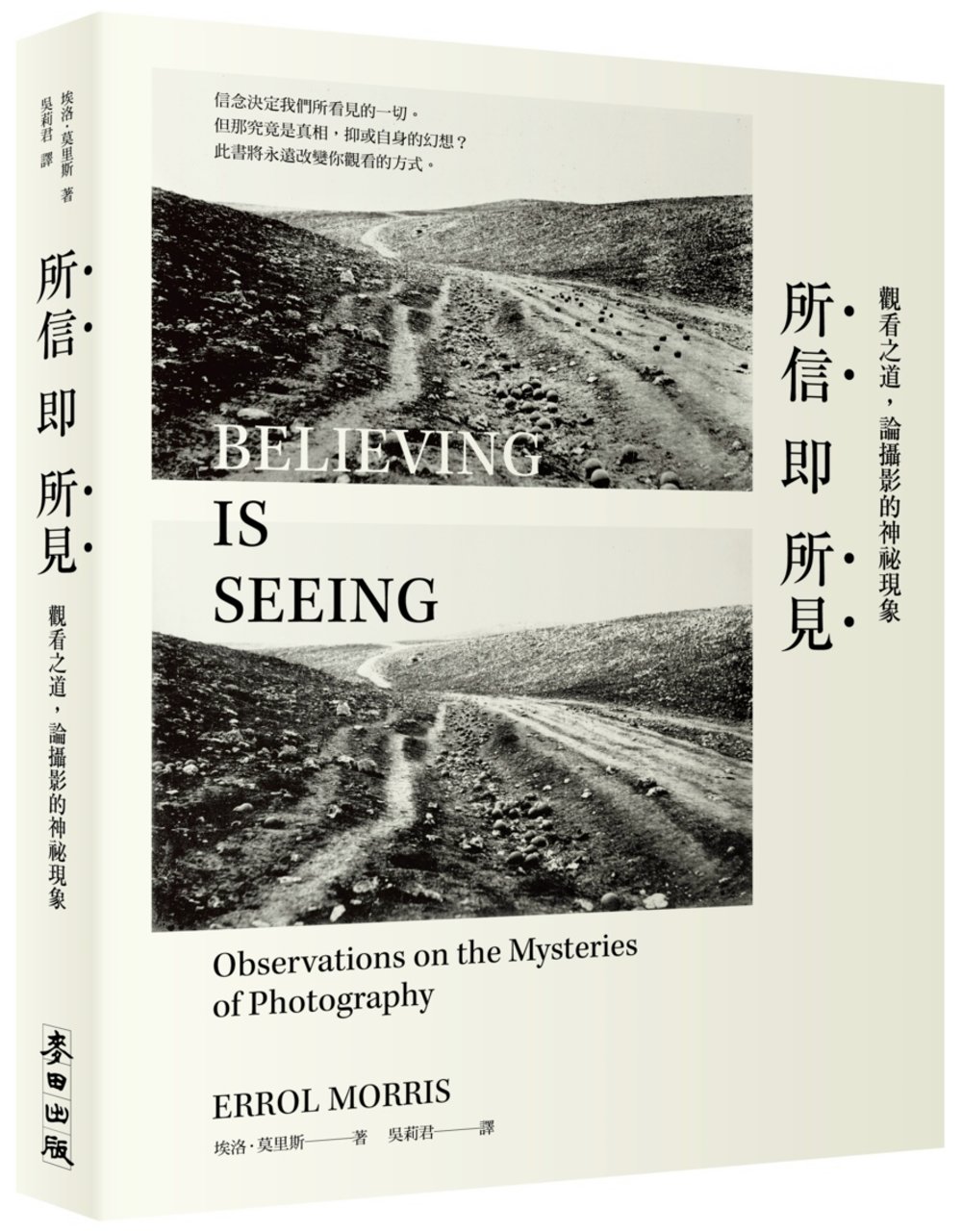

在《所信即所見》裡面也有許多這樣的故事。我們看著一張照片,覺得它應該說出什麼樣的故事,可是經過查證之後,卻發現那可能只是觀者的一廂情願。譬如芬頓(Roger Fenton)有名的照片《死蔭幽谷》,他於1855年拍攝克里米亞戰爭的戰場,在同一地點,其中一張照片路面佈滿了砲彈,另一張砲彈卻是在路旁壕溝中。蘇珊桑塔格曾推測芬頓是為製造畫面張力,所以將砲彈從壕溝移到路面上,並據此說明戰地攝影並不如想像中「真實」,其中充滿了人為變造。另外,像是伊拉克戰爭中一張有名的照片,一個漂亮的美國女大兵在一具疑似被虐死的屍體面前比著讚,似乎象徵著美國士兵的冷血無情,但經本書作者埃洛.莫里斯(Errol Morris)研究訪查,那可能只是出於一種社會化的習慣(習慣在鏡頭前比讚微笑),而非真正的開心。

芬頓知名的兩張戰地攝影《死蔭幽谷》。左:砲彈在路上、右:砲彈在路旁。(圖/麥田出版提供)

芬頓知名的兩張戰地攝影《死蔭幽谷》。左:砲彈在路上、右:砲彈在路旁。(圖/麥田出版提供) 為什麼攝影評論家都討厭攝影

為什麼攝影評論家都討厭攝影

這些案例都指向攝影的某種「片斷性」,以及由此片斷性所引發的感性(煽情,sentimental)。這讓我想起另一本紐約大學新聞系教授蘇西.林菲爾德(Susie Linfield)的《為什麼攝影評論家都討厭攝影》(A Little History of Photography Criticism; or, Why Do Photography Critics Hate Photography?,以下簡稱《討厭攝影》),此書討論了為什麼許多攝影評論家都對攝影懷有敵意,原因之一,正是因為攝影的片斷性,極容易引起一種錯誤的情緒。

不過在《所信即所見》,作者莫里斯質疑了這種質疑。確實,攝影充滿很多主觀想像,但是對於攝影的質疑本身也是,譬如在討論芬頓的照片時,雖然最後證明那兩張照片確實經過「擺設」(staged),而且拍攝順序也如同桑塔格所猜想。但莫里斯指出:桑塔格並非基於事實上的考證、或對攝影本質的洞見才得出那些結論,她只是理所當然地猜想砲彈在路面上的照片必然是經過攝影者的佈置。

巧合的是,《討厭攝影》也提出類似意見,一方面,作者概述了評論家因為各種理由而對攝影心懷戒懼,另一方面,她發現這種態度並不完全出於對攝影本身的觀察,而是攝影評論家受到威瑪時期思想家的影響,認為攝影可能會助長大眾文化中「非理性」的部分,而當代的評論家(如桑塔格或約翰伯格)讀了這些思想家的著作之後,將那個特殊時空下的疑慮,帶進了他們的攝影評論之中。這兩本書都在告訴讀者:對於照片的懷疑,其實也是值得懷疑的。

《所信即所見》也討論從「擺拍」到「虛構」之間的模糊界線,比如書中提到伊凡斯(Walker Evans)曾經拍攝一張壁爐的照片,我們知道其中的事物有所移動,然而伊凡斯卻宣稱這是出於信念中的「真實」;還有羅斯坦(Arthur Rothstein)移動了一個牛頭枯骨,將之放置在一片乾涸的土地上;又或是一張米老鼠玩偶在戰火肆虐的廢墟中的照片。表面上,米老鼠玩偶比牛骨更令人覺得像是擺放的結果,事實卻剛好相反。作者也不忘提醒讀者,攝影師在拍攝玩偶時仍然有構圖上的考慮。作者似乎要問:同樣是設計畫面,為何「選擇鏡頭角度」比起「移動物件」更來得真實?

左:羅斯坦的牛頭枯骨照片,左上為刻意將牛骨放在乾涸土地上所拍;左下為擺設前。

左:羅斯坦的牛頭枯骨照片,左上為刻意將牛骨放在乾涸土地上所拍;左下為擺設前。右:2006年以色列空襲黎巴嫩,美聯社攝影師Ben Curtis拍下的「廢墟上的米老鼠」(圖/麥田出版提供)

透過這種細緻的分析,讀者得以脫離那種對於攝影「真實/虛構」粗糙的二分概念,而在這背後隱隱有一種對於照片的信心。不論莫里斯引用了多少文字資料,最後仍試圖回到照片中的證據,以芬頓的照片為例,即使最後他同意桑塔格所說,照片確實經過擺設,但他強調,之所以能看出這兩張照片的拍攝順序以及被擺設的痕跡,是因為觀察照片中物體因為重力而改變位置。而在「面罩人」的故事中,揭露「爪子人」並非「面罩人」的關鍵,是來自一張高解析度的照片,放大之後發現,「爪子人」的手與「面罩人」不一樣。就此看來,照片仍然可以做為某種證據。

如果「煽情」與「擺設」是人們對於攝影的兩大疑慮,某個程度上,《所信即所見》與《討厭攝影》恰好都消解了許多攝影者的信心危機。

《討厭攝影》為攝影與情緒的關係提出辯護:攝影之所以被認為容易導致煽情,很多時候是因為評論家從一開始就接受了一種看法,將攝影與大眾文化中非理性的部分相繫;《所信即所見》則將各種照片虛構的範例放回真實的脈絡之中,用科學方法推理驗證,它讓讀者思考:攝影者的「操弄」與「真實」之間有著不同層次的關係。當這樣做的時候,照片彷彿又重拾意義。

我們的確對於攝影「紀實」的本質已不再那麼天真,不相信一張照片真的勝過千言萬語,不相信眼見為憑,但透過《所信即所見》,我們仍可以觀察一張意圖含混的照片如何在具體言說的環境之中被討論,就像造假的灣生身分也許反映了更多的真實。

但是做為創作者,我不禁仍有所懷疑,如果攝影必須仰賴脈絡,才能化解它在煽情與虛構上的問題,那麼,對於本質上曖昧的攝影而言,究竟是肯定了它還是減弱了它?因為攝影做為一個意涵不明的斷面、一個容易勾引特定情緒卻無法訴說完整脈絡的媒材,仍然沒有得到正面肯定。就像在《討厭攝影》一書中,作者力圖證明照片的「煽情」並不是問題,但最後她也僅是證明了對於「煽情」的疑慮有其歷史背景,攝影本身究竟說出了什麼,仍然是一個謎;此外,不論「脈絡」或「背景」,事實上都暗示照片的意義仰賴於一個「照片之外」的東西,比如內容或真實,然而對創作者來說,作品的核心恐怕更在於形式。《所信即所見》引述了伊凡斯的話:「重要的是真實而不是記錄」,這意味著對伊凡斯而言,一切都是信念,所以他可以為了「所信的真實」不惜變動「所見的真實」。這種「變動」其實就是一種形式上的考慮。

在這個意義上,那些疑似被擺設過的照片,它真正的問題也許不是不真實,而是這些形式上的安排太過貼合日常的邏輯——當一個牛頭枯骨被刻意擺在乾涸的土地上,或一堆砲彈出現在戰場的路面上,它先誘使觀看的人相信攝影與真實的關係是如此緊密,然後才引發一連串關於虛構與真實的爭議。就像我是先相信田中實加是日本人,然後我再暗示自己她有著那樣的容貌。反過來說,如果一張照片透過形式的安排(不論是構圖、擺設或圖說)顛覆了我們日常的邏輯,那它是否未經擺設或許也不那麼重要了。

這種跳脫攝影與真實關係的想法,嚴格說來並不容易,因為我們仍然想要相信攝影可以做為某種證據,就像我們仍然期待照片可以牽動某種直觀的情緒,這是攝影最大的魅力,也因此永遠令人疑慮。

- 取得連結

- X

- 以電子郵件傳送

- 其他應用程式

- 取得連結

- X

- 以電子郵件傳送

- 其他應用程式

留言

張貼留言